Pelajaran dari pandemi flu Spanyol 1918-19 di Indonesia untuk menghadapi COVID-19

Pierre van der Eng, Australian National University

Ada banyak ketidakpastian dan ketakutan tentang dampak COVID-19 di Indonesia. Ancaman krisis ekonomi pun membayangi.

COVID-19 telah dibandingkan dengan pandemi-pandemi masa lalu, termasuk pandemi flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918-1919. Virus flu Spanyol ketika itu juga sampai ke Nusantara lewat virus yang dibawa oleh para pelancong dari Singapura.

Belum banyak yang memberikan deskripsi apa yang terjadi saat itu di Indonesia dan apa yang bisa kita pelajari dari cara otoritas menghadapi pandemi yang ada ketika itu.

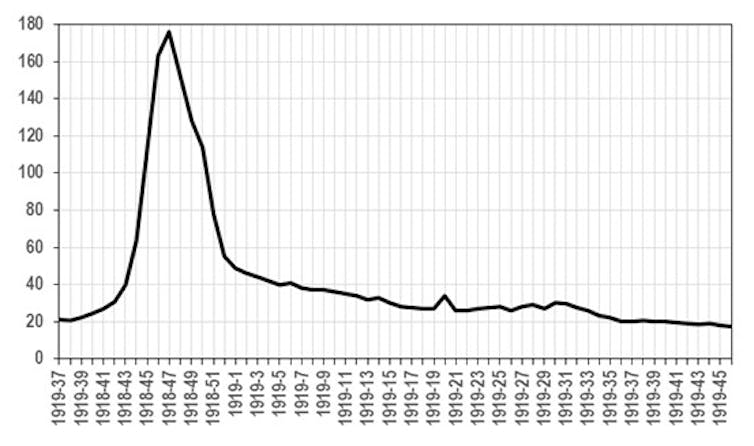

Saya meneliti sejarah ekonomi, dan sebagai bagian dari penelitian saya, saya mempelajari data mingguan yang sangat rinci tentang bagaimana pandemi 1918-19 menyebabkan kematian di seluruh wilayah di Pulau Jawa.

Data ini mengungkapkan seberapa parah pandemi dan juga berapa lama virus itu mengamuk. Justru, data semacam ini belum tersedia secara transparan untuk COVID-19.

Menengok masa lalu

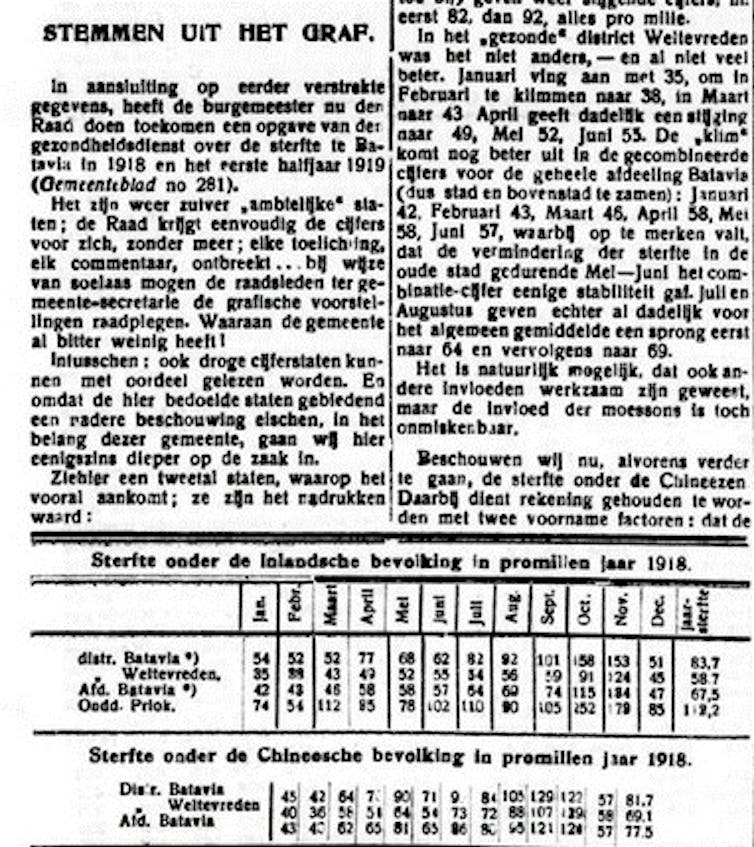

Layanan Kesehatan Masyarakat (Burgerlijke Geneeskundige Dienst, BGD) pemerintah kolonial mengumpulkan data pandemi 1918-1919 di Hindia Belanda dalam laporannya.

Badan ini mulai melakukan pencatatan pada tahun 1912 sebagai upaya untuk menganalisis tingkat kematian dan ancaman penyakit menular di Jawa. Data-data ini dicatat dalam daftar desa dan kelurahan.

Pada bulan November 1918, dampak pandemi itu sangat parah sehingga BGD melakukan penelitian pandemi flu.

Pada 1919, BGD menugaskan sebuah komite untuk mempelajari pandemi. Salah satu anggotanya adalah Mas Sardjito, yang kemudian kita kenal sebagai Profesor Dr Sardjito, pendiri Palang Merah Indonesia.

Komite itu melakukan survei atas 83 praktisi medis di seluruh wilayah Indonesia saat itu. Mereka juga mengumpulkan dan menganalisis data kematian terdaftar yang dilaporkan tiap kecamatan (onderdistrict).

BGD menerbitkan temuan komite pada tahun 1920.

Bersama dengan data 1919, grafik mengungkapkan besar dan durasi pandemi 1918-19.

Jika kita membatasi data ketika jumlah kematian mingguan melebihi 20,5 ‰ (rata-rata sebelum dan setelah pandemi), maka ada empat hal yang menonjol.

Pertama, laporan tersebut menunjukkan bahwa kasus infeksi pertama dilaporkan pada Juli 1918. Namun, pandemi baru dimulai pada September 1918.

Puncak dampaknya adalah pada akhir November 1918 atau 8 minggu setelah infeksi pertama.

Laporan itu tidak membahas kebijakan pembatasan sosial skala besar yang diambil untuk mengendalikan penyebaran virus, kecuali soal isolasi mandiri, perawatan rumah sakit dan penggunaan obat-obatan eksperimental.

Kedua, pandemi memiliki ‘ekor’ yang sangat panjang. Tingkat kematian menurun dengan cepat setelah November 1918, tetapi butuh sampai September 1919 untuk kembali ke rata-rata pada tahun 1912-1917. Artinya, ada kemunculan kembali virus di tingkat daerah.

Ketiga, dampak pandemi itu tersebar sangat tidak merata di berbagai kecamatan di Jawa.

Daerah-daerah yang kini kita kenal sebagai Jawa Tengah dan Timur, dan kota-kota di Jawa Barat adalah yang paling parah terkena dampak.

Tidak ada indikasi yang jelas apakah faktor geografi atau topografi suatu kecamatan berperan penting. Dengan kata lain, kepadatan populasi tidak selalu menentukan.

Untuk menjelaskan variasi geografis, laporan itu menunjuk pada variasi dalam virulensi virus flu dan kekebalan penduduk setempat.

Keempat, angka kematian dalam laporan tahun 1920 didasarkan pada kematian yang dicatat secara tidak sempurna dan total populasi dalam daftar-daftar desa. Namun, kita masih bisa menggunakan angka kematian terdaftar untuk melacak penyebaran dan dampak pandemi.

Tingkat kematian untuk tahun 1918 adalah 35‰, jauh lebih tinggi dari rata-rata 1912-1917 pada 21 ‰.

Dengan menggunakan angka kematian di atas rata-rata (excess death) mingguan dan data jumlah populasi, kita dapat memperkirakan angka kematian akibat pandemi dari September 1918 hingga September 1919 berjumlah 906.000 di Jawa - jumlah populasi Jawa waktu itu 37 juta.

Data kualitatif menunjukkan bahwa persentase kematian yang sama mungkin terjadi di pulau-pulau lain. Dengan demikian, total kematian mungkin sekitar 1,3 juta, atau 2,5% dari jumlah populasi Indonesia waktu itu - total 53 juta orang.

Sebagai perbandingan, pandemi Spanyol diduga) menewaskan sedikitnya 50 juta orang di seluruh dunia, atau 2.5% dari populasi global.

Menatap masa depan

Memang pengalaman masa lalu tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk meramal secara sempurna apa yang akan terjadi. Meski memang ada perbedaan signifikan antara 1918 dan 2020, setidaknya kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Korban manusia dalam pandemi 1918-1919 jelas sangat dahsyat. Jumlah korban tinggi karena sangat sedikit pengetahuan tentang virus, dampaknya, dan langkah-langkah pengendalian yang efektif saat itu.

Butuh satu tahun bagi penduduk Hindia Belanda untuk mencapai ‘kekebalan kelompok’ (herd immunity) dan itu harus dibayar dengan jumlah nyawa manusia yang mengerikan.

Publik marah dan terkejut ketika surat kabar regional mulai melaporkan data kematian yang besar ini. Di Batavia (sekarang Jakarta), koran Bataviaasch Nieuwsblad pada bulan Agustus 1919 melaporkan angka-angka tersebut dengan berita berjudul ‘Suara-suara dari Kubur’.

Ketika itu, pengendalian wabah yang tidak efektif membuat jumlah kasus mencapai puncaknya hanya dalam waktu dua bulan.

COVID-19 - yang secara resmi diumumkan pertama ada di Indonesia pada Maret - diperkirakan akan menciptakan krisis layanan kesehatan saat jumlah kasus mencapai lebih dari 50 ribu pada Mei di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Langkah-langkah untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 sedang dilakukan di Indonesia, dan sepertinya tidak mungkin tingkat kematian akan setinggi pada tahun 1918-1919.

Flu Spanyol di wilayah Indonesia baru mereda setelah satu tahun. Wabah COVID-19 masih dipelajari, tapi beberapa ahli menyebut kita mungkin harus belajar hidup dengan virus ini bertahun-tahun ke depan.

Dampak ekonomi pandemi pada 1918 dan 1919 tidak disebutkan dalam laporan 1920. Saya memperkirakan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Hindia Belanda tumbuh sebesar 3,0% pada tahun 1918 dan 6,6% pada tahun 1919. Dengan kata lain, pandemi flu tidak sampai menghasilkan pertumbuhan ekonomi negatif saat itu.

Pertumbuhan PDB yang tinggi pada tahun 1919 adalah karena hasil panen padi yang sangat bagus di Jawa, dan produksi yang tinggi pada tanaman perkebunan dan tanaman uang (terutama karet dan kopra) dan produksi minyak bumi.

Dampak ekonomi COVID-19 mungkin berbeda karena harga komoditas internasional telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir. Harga rendah tidak akan mendorong industri pertanian meningkatkan produksi.

Di sisi lain, pemerintah di Indonesia sekarang memiliki paket-paket stimulus ekonomi, tidak seperti pada tahun 1918-1919.![]()

Pierre van der Eng, Associate Professor of International Business, Australian National University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

- COVID 19 Indonesia pecahkan rekor: masyarakat menjadi kunci agar rumah sakit tidak ambruk

- Ini penyebab varian delta begitu dominan dalam ledakan Covid 19 Mampukah vaksin melawannya?

- Mitos keliru soal sifat anak tunggal

- Mengapa El Salvador mengadopsi bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah

- Penunjukan Nagita Slavina sebagai Duta PON 2021 merampas budaya Papua

- Tiga alasan mengapa Cina bisa jadi mediator dalam konflik Israel-Palestina

- Amerika akan lepaskan paten vaksin COVID 19, apa dampaknya bagi Indonesia dan negara berkembang